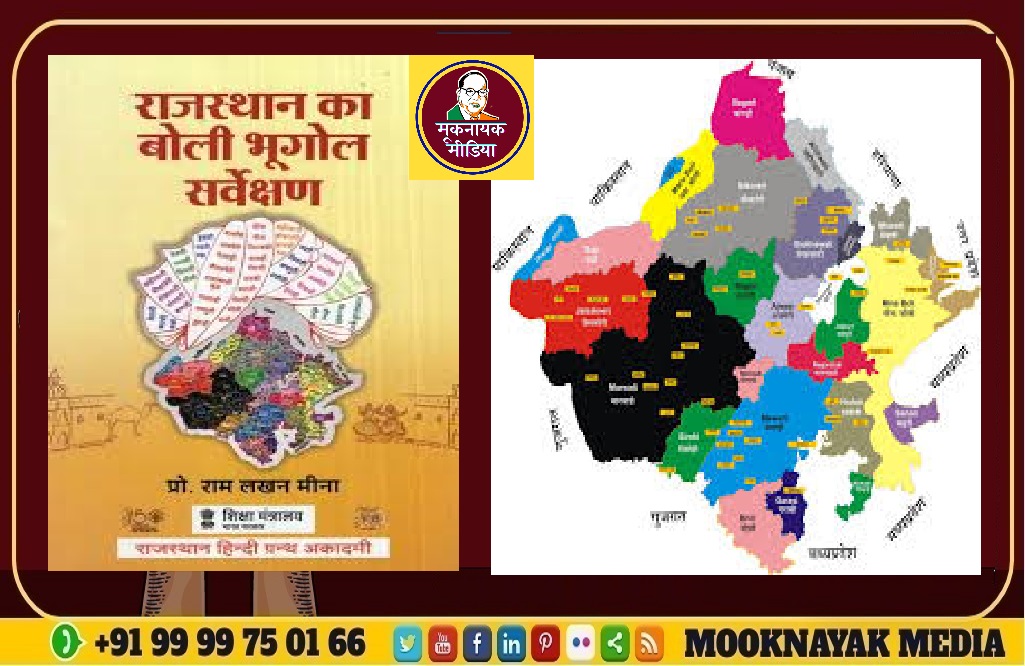

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 12 जुलाई 2024 | जयपुर : प्रोफ़ेसर राम लखन मीणा द्वारा लिखित नविन पुस्तक ‘राजस्थान के बोली-भूगोल का सर्वेक्षण’ ऐतिहासिक और अनूठा शोध-सर्वे है। पुस्तक का प्रकाशन राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी, जयपुर द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से किया गया है।

राजस्थानी संपूर्ण राजस्थान तथा वर्तमान मध्य-प्रदेश के अंतर्गत स्थित सांस्कृतिक इकाई मालवा की भाषा मानी जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग ग्यारह करोड़ है। भाषाविदों ने राजस्थानी को हिंदी से पृथक भाषा स्वीकार किया है, किंतु इतिहासकारों एवं साहित्यकारों के मध्य वह हिंदी की ही एक उपभाषा मानी जाती है।

‘राजस्थान के बोली-भूगोल का सर्वेक्षण’ ऐतिहासिक और अनूठा शोध-सर्वे

राजस्थानी किसी एक स्थान-विशेष में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, अपितु राजस्थान और मालवा में प्रचलित बोलियों (यथा- मारवाड़ी, ढूँढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती, निमाड़ी, मालवी आदि) का सामूहिकता सूचक नाम है। उक्त बोलियों के सर्व-समावेशी (Over-all-form) के रूप में साहित्य में प्रतिष्ठित है जिसका विकास एक सुदीर्घ एवं सुस्पष्ट साहित्यिक परम्परा पर आधारित है। इस साहित्यिक स्वरूप में क्षेत्रीय विशेषताएँ भी अनायास ही समाहित हो गयी हैं।

यह सर्व-समावेशी रूप समस्त राजस्थान और मालवा में पारस्परिक विचार-विनिमयता की दृष्टि से बोधगम्य है और इसीलिए आधुनिक साहित्य (साहित्यिक विधाओं एवं पत्र-पत्रिकाओं) में इसका व्यवहार होता है। राजस्थान में जितनी भी क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, उनमें भाषातात्विक दृष्टि से इतना कम अंतर है कि किसी भी बोली-विशेष का वक्ता बिना किसी कठिनाई के राजस्थान में कहीं भी परस्पर विचार-विनिमय कर सकता है।

जब कोई क्षेत्रीय प्रभाव साहित्यिक अभिव्यक्ति में उभर आता है तो वह राजस्थानी की अपनी विशेषता या पूँजी बन जाता है। कहने का अभिप्राय है कि राजस्थानी वह सरिता है जिसमें क्षेत्रीय बोलियाँ रूपी छोटे-छोटे नाले और जलधाराएँ समाविष्ट होकर उसके अभिन्न अंग बन गये हैं। सर्वसमावेशी अभिरचना (Over-all-pattern) की दृष्टि से राजस्थानी एक ऐसी सशक्त, समृद्ध तथा परस्पर बोधगम्य भाषा है जो क्षेत्रीय रूपांतरों को आत्मसात करते हुए राजस्थान और मालवा को एक सूत्र में सुगुंफि़त करने का कार्य करती है।

एक समृदध साहित्यिक भाषा होने के कारण राजस्थानी का हिंदी-क्षेत्र में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय स्थान है। हिंदी की उपभाषा होने के कारण उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। हिंदी भाषा के वैज्ञानिक पुनगर्ठन के लिए यह अत्यावश्यक है कि प्रत्येक सीमावर्ती भाषा या बोली का व्यापक एवं गहन अध्ययन किया जाये जिससे कि प्रत्येक सीमावर्ती भाषा या बोली के महत्त्वपूर्ण भेदक तत्व प्रकाश में आ सकें और इस समस्त सामग्री का हिंदी के अधिकाधिक हित में सर्वसमावेशी दृष्टिकोण से सदुपयोग कर सकें।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है; राजस्थानी के भाषायी क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण राजस्थान तथा वर्तमान मध्यप्रदेश के अंतर्गत सांस्कृतिक इकाई मालवा का व्यापक क्षेत्र आता है, जहाँ के वक्ता अपने बोलचाल स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रें तथा साहित्य लेखन में राजस्थानी को बखूबी-अपनाते हैं। यह सर्व-समावेशी रूप समस्त राजस्थान और मालवा में पारस्परिक विचार विनिमयता की दृष्टि से बोधगगम्य है और इसीलिए आधुनिक साहित्य रचना में इसका व्यवहार होता है।

विश्वभर में फैले मारवाड़ी समाज ने राजस्थानी को वैश्विक पहचान दी है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान में विश्वभर में राजस्थानी भाषा के वक्ता 11 से 12 करोड़ के बीच हैं। राजस्थानी संपूर्ण राजस्थान व वर्तमान मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक इकाई मालवा में प्रचलित बोलियों का सामूहिका सूचक नाम है।

राजस्थानी की सीमावर्ती बोलियों में उत्तर में पंजाबी, पूवोत्तर में हरियाणवी, पूर्व में ब्रज, पश्चिमोत्तर में सिंधी, पश्चिम में गुजराती तथा दक्षिण में राजस्थानी के आस-पड़ोस की सभी भाषाओं के आपसी मिलन भागों में संक्रमण क्षेत्र व्याप्त है।

सर्वेक्षण में राजस्थानी के अवशिष्ट एवं समभाषांश क्षेत्रें का अंकन मानचित्रें द्वारा भी किया गया है। राजस्थानी समृदध महत्त्व वाली प्राचीन भाषा है। भारतीय भाषा भगिनियों में अति प्राचीन और समृद्ध इस भाषा का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। प्रसिद्ध भाषाविद डॉ- सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, डॉ- ग्रियर्सन और डॉ- तैस्सिटोरी जैसे देश-विदेश के प्रसिद्ध विद्वान राजस्थानी को सर्वथा स्वतंत्र भाषा स्वीकार करते हैं।

विधाओं में वैविध्य और राशि में विपुलता के होते हुए भी देश के स्वतंत्रता युद्ध में और स्वातंत्र्य-सूर्य के उदित होने के पश्चात् भी राजनैतिक चेतना के अभाव में देश के संविधान में इसे मान्यता नहीं दी गयी। राजस्थान के राष्ट्र-प्रेम और राष्ट्रभाषा के प्रति उसकी आसक्ति को एक विशिष्ट गुण के स्थान पर कमजोरी माना गया है और राजस्थानी को एक बोली के रूप में संतुष्ट होना पड़ा।

इस प्रकार समृद्ध साहित्यिक परंपरा युक्त राजस्थानी भाषा अपने घर में अपने न्यायोचित आसन से च्युत कर दी गयी। विशाल राष्ट्रीय भावना एवं अद्भुत साहस से ओत-प्रोत होकर राजस्थान वासियों ने भी इस असत्य को सत्य मान लिया। एक समय था जब राजस्थानी भाषा का ध्वज देश के विशाल भू-भाग के साहित्याकाश में लहराता था और आज दशा यह है कि प्रांतीय भाषाओं की कक्षा में भी उसे स्थान नहीं मिल सका है।

मातृभाषा की इस दयनीय स्थिति से हृदय क्षोभ से भर विचलित हो जाता है, पर संतोष इतना है कि आज परिस्थिति ने एक करवट बदली है और इसकी साहित्य-सेवी संतान अब भी माँ-भारती के आशीर्वाद से इसके विभिन्न अंगों और उपांगों को सबल बनाने में शोधरत एवं संलग्न है। नित नवीन हो रहे इसके शोध कार्यों द्वारा इसके भाषिक तत्वों और विशिष्टताओं में दिन-दूनी रात चौगुनी श्रीवृद्धि हो रही है।

अब राजस्थान के तपःपूत इस ओर जागृत हुए हैं, सरकारी मान्यता के अभाव में भी इस भाषा के आधुनिक साहित्य के निर्माण में अपनी उत्कृष्ट इच्छा अदम्य साहस और प्रतिभा के त्रिवेणी संगम से अपूर्व योगदान दे रहे हैं। इधर राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा को अन्य भारतीय भाषाओं के समकक्ष साहित्यिक मान्यता प्रदान करना तथा राजस्थान सरकार द्वारा एक स्वतंत्र विषय (ऐच्छिक) के रूप में विविध स्तरों पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में स्थान देना, इसकी उपर्युक्त धीमी गति को त्वरित करने में सहायक बने हैं।

किंतु, आज राज्य के विश्वविद्यालयों में भाषाविज्ञान और विशेषरूप से राजस्थानी भाषा के भाषावैज्ञानिक अध्ययन-अध्यापन की जो स्थिति है वह निहायत असंतोषजनक है। यह भी कहना अनुचित नहीं होगा कि डॉ. ग्रियर्सन व डॉ. एल-पी- तेस्सितोरी (जिनको राजस्थान से मातृभूमि का सा प्यार हो गया और राजस्थानी भाषा उनकी अपनी भाषा हो गयी) जैसे विद्वानों ने राजस्थानी भाषा व व्याकरण के लेखन में जो पहल की थी और एक मुकाम पर उसे लाने में जो सफलता हासिल की थी वह समाप्त-सी हो गयी है।

इस हासोन्मुखी और दयनीय अवस्था का एक बहुत बड़ा कारण है-राजस्थान के राजनैतिक परिदृश्य में स्वार्थ लोलुप सत्ताधारी व उचित जन चेतना का अभाव तथा शिक्षाविदों की घोर लापरवाही के चलते राजस्थानी भाषा को अपने घर में उचित स्थान नहीं मिल सकना। आज राजस्थान में अनेक उत्साही नवयुवक भाषाविज्ञान की ओर निरंतर अग्रसर हैं। किंतु, सुविधाओं एवं संसाधनों के अभाव में उनके कार्यों में तीव्रता नहीं आ पा रही है।

इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि राजस्थान में भाषा-विज्ञान का एक भी अध्ययन-केन्द्र नहीं है, यहाँ तक कि राज्य में विश्वविद्यालयों, स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर हिंदी/राजस्थानी में भाषाविज्ञान के प्रश्न पत्रें को पढ़ाने के लिए भी कुशल प्राध्यापक नहीं हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में एम-ए- हिंदी/राजस्थानी भाषाविज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसका हाल भी बहुत दयनीय स्थिति में है। अधिकतर स्थानों में अभी भी वही विषय पढ़ाए जा रहे हैं जो पिछले तीस सालों से लगे हुए हैं और भाषाविज्ञान विषयक हर दृष्टि से निरर्थक हैं।

यह एक विडंबना ही है कि कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश स्थानों में अभी भी भाषा की उत्पत्ति, संसार की भाषाओं का वर्गीकरण, ध्वनि परिवर्तन और अर्थपरिवर्तन की दिशाएँ और कारण जैसे बाबा आदम के जमाने और विषय से बिलकुल ही अनभिज्ञ प्राध्यापक एम-ए- हिंदी/राजस्थानी के भाषाविज्ञान को पढ़ाते हैं। उनका सही-सही वर्णन करना तो मेरे बूते के बाहर है।

वे अधकचरे लोग हैं जिनकी किसी भी तरह की भाषाविज्ञान की शिक्षा नहीं हुई और न ही उन्होंने ठीक से इसे पढ़ने का कभी प्रयास ही किया है। वे विषय की प्रगति से बेखबर अपनी कूपमंडूकता में मग्न रहते हैं। मेरी शुभेच्छा है कि भाषाविज्ञान के विशेषज्ञ लोगों की संख्या बढ़े और दूसरे लोगों से निवेदन है कि वे अपने-अपने दायरों को छोड़कर भाषाविज्ञान और हिंदी/राजस्थानी भाषा की पढ़ाई को संगत और सार्थक बनाने में अपना सद्भावनापूर्ण योगदान दें और भाषाविज्ञान के समष्टि अध्ययन को आधार बनाकर हिंदी तथा राजस्थानी भाषाओं के अध्ययन में श्री-वृद्धि करें।

वे अधकचरे लोग हैं जिनकी किसी भी तरह की भाषाविज्ञान की शिक्षा नहीं हुई और न ही उन्होंने ठीक से इसे पढ़ने का कभी प्रयास ही किया है। वे विषय की प्रगति से बेखबर अपनी कूपमंडूकता में मग्न रहते हैं। मेरी शुभेच्छा है कि भाषाविज्ञान के विशेषज्ञ लोगों की संख्या बढ़े और दूसरे लोगों से निवेदन है कि वे अपने-अपने दायरों को छोड़कर भाषाविज्ञान और हिंदी/राजस्थानी भाषा की पढ़ाई को संगत और सार्थक बनाने में अपना सद्भावनापूर्ण योगदान दें और भाषाविज्ञान के समष्टि अध्ययन को आधार बनाकर हिंदी तथा राजस्थानी भाषाओं के अध्ययन में श्री-वृद्धि करें।

राज्य सरकार को यथा संभव जितना जल्दी हो सके राज्य में दिल्ली, पूना, आगरा, त्रिवेंद्रम तथा अन्नामलाई जैसे केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए और उनके माध्यम से राजस्थान की बोलियों का सर्वेक्षण करवाना चाहिए , पर अब तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। राजस्थान में आज भी अनेक बोलियां अज्ञात पड़ी हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से उनकी प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध हो पायेगी है। भविष्य में इनसे संबंधी महती शोध-कार्य प्रकाश में आयेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

यह सर्वेक्षण कार्य इस कमी को पूरा करने में अपना अहम योगदान दे सकता है। ‘राजस्थान का बोली-भूगोल’ पुस्तक नितांत ही नवीन है। अभी तक ऐसे गूढ़ विषयों का अध्ययन भारतवर्ष में आरंभ नहीं हुआ है। रूपरेखा जिस ढंग से तैयार की गयी है वह एक अनूठा एवं मौलिक कार्य है जिसमें राजस्थान के बोली-भूगोल में उपलब्ध विशिष्ट अभिलक्षणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। चूँकि बोली-भूगोल का शिक्षण की दृष्टि से भी व्यापक महत्त्व है। अध्ययन में कई उद्देश्य भी समाहित हैं।

- पहला उद्देश्य तो यही है कि अध्ययन के आधार पर भाषा-शिक्षक, अनुवादक, कोशकार, वैयाकरण स्वयं अपने-अपने काम की सामग्री तैयार करने में सक्षम होंगे।

- दूसरा, अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित सिद्धांतों के दवारा भाषा-शिक्षण सामग्री का निर्माण कर उसकी प्रविधि में सुधार लाना संभव हो सकेगा।

- तीसरा, भाषाशिक्षण में होने वाली कठिनाइयों के कारणों का सही-सही आंकलन किया जा सकेगा।

- चौथा, द्वितीय भाषा शिक्षण में आधार भाषा, लक्ष्य भाषा के सीखने में पैदा होने वाले व्याघातों के समुच्चय, तैयार करने में मदद मिलेगी।

- पांचवॉं, संपूर्ण देश के वैज्ञानिक भाषा सर्वेक्षण का द्वार खुलेगा इत्यादि।

यहाँ यह स्पष्ट करना अधिक समीचीन होगा कि भारत की पराधीनता के समय जार्ज ग्रिर्यसन ने ‘भारत का भाषा सर्वेक्षण’ करवाया था किंतु उसको वैज्ञानिक इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ग्रिर्यसन महोदय ने सारा-का-सारा सर्वे तात्कालिक पटवारियों द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर करवाया था। इस वैज्ञानिक युग में पटवारियों की रिपोर्टों के आधार प किये गये भाषा सर्वेक्षण को उचित मानना ठीक नहीं होगा।

इस सर्वे की कलाई उसी समय तब खुल चुकी थी,जब एल.पी.तेसीटरी ने राजस्थानी भाषा और व्याकरण नामक लेख में जो तथ्य प्रस्तुत किये वो चौंकाने वाले थे। स्वयं तेस्सीटरी ने सर्वे को लापरवाही एवं जल्दबाजी में तैयार किये दस्तावेज मात्र की संज्ञा दी थी। ऐसी स्थिति में तार्किकता की कसौटी में कसे सिद्धांतों के आधार पर ‘राजस्थान का बोली-भूगोल’ ज्ञान और अध्ययन के नये द्वार खोलेगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

राजस्थान की बोलियों के सर्वेक्षण के इस कार्य से अज्ञात पड़ी अनेकानेक बोलियाँ प्रकाश में लायी गयी हैं। इससे एक तरफ राजस्थानी भाषा अधिक समृद्ध होगी और राजस्थानी की समृद्धता से हिंदी और अधिक संपन्न होगी, यह सर्वेक्षणात्मक अध्ययन का सात्विक उद्देश्य है। राजस्थान का बोली-भूगोल विषयक शीर्षक में सर्वप्रथम सर्वेक्षक के नेतृत्व में राजस्थानी भाषा की सभी जीवित बोलियों का सर्वेक्षण किया गया है।

सर्वे के दौरान सूचकों द्वारा बतायी गयी सूचनाओं, भाषिक विशिष्टताओं को रिकॉर्डिंग एवं सामग्री संकलन द्वारा संग्रहित किया गया है। सर्वेक्षण का कार्य रिकार्डिंग के माध्यम से उपलब्ध सामग्री को विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण में भाषाविज्ञान एवं बोली-भूगोल के सर्वमान्य सिद्धांतों को आधार बनाया गया है। इस अध्ययन में राजस्थानी की सभी बोलियों का भौगोलिक क्षेत्र उनकी भाषिक विशिष्टताओं के आधार पर तय किये गये हैं।

सभी बोलियों के ध्वनि स्तर, शब्द स्तर और रूप-संरचना के स्तरों पर तथ्यात्मक विश्लेषण कर उनको मानचित्रवलियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक बोली के क्षेत्र में उनका भौगोलिक वितरण विशिष्ट चिह्नों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सीमावर्ती बोलियों का नामांकन एवं नव बोलियों का अन्वेषण करके उनके बीच मिलने वाले संक्रमण क्षेत्र तथा अवशिष्ट क्षेत्रें को भी चिह्नित करके प्रदर्शित किया गया है।

साथ ही, राजस्थान की सभी बोलियों की भाषिक विशेषताओं एवं वितरण के आधार पर उनके क्षेत्र-निर्धारण भी महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। उनकी सीमाओं पर प्राप्त होने वाले संक्रमण क्षेत्रें को भी मानचित्रें में प्रदर्शित किया गया है, इत्यादि- इत्यादि। प्रस्तुतिकरण में बोली-भूगोल और बोली-विज्ञान के अद्यतन सिद्धांतों का निर्वहन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन बोली-भूगोल क्षेत्र में अपना एक अनूठा प्रयास है।

संपूर्ण देश में यह अपनी तरह का एक ऐसा प्रयास होगा जिसमें पहली बार बोलियों का भाषावैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण एवं विश्लेषण किया गया है। इतना ही नहीं उसके उपरांत उनकी भाषिक विशिष्टताओं सहित मानचित्र के माध्यम से सारी-की-सारी सामग्री को प्रदर्शित किया गया है। अध्ययन अपने आप में प्रथम रुचिकर प्रयास होने के कारण निर्विवाद रूप से उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण होगा।

भारत के किसी भी प्रदेश में सर्वेक्षण के आधार पर बोली-भूगोल अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। बोलियों के भौगोलिक क्षेत्रें का परिचय उनकी अपनी व्यतिरेकी विशेषताओं के साथ प्रस्तुत करना बड़ा उपयोगी है क्योंकि अब समय आ गया है कि हम जहाँ प्रारम्भिक कक्षाओं के छात्रें को मानचित्रें क माध्यम से भौगोलिक एवं राजनीतिक ज्ञान कराते हैं, वहीं अब उनकी अपनी प्रथम भाषा (मातृभाषा) के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बोली भूगोल को पाठ्यक्रमों में स्थान देकर अधिक रोचक बनाने के सर्वांगीण महत्व के कार्यों को करना चाहिये।

अस्तु, संक्षेप में कह सकते है कि प्रस्तुत अध्ययन की उपयोगिता तथा महत्ता बड़ी स्पष्ट है। राजस्थानी का भाषायी क्षेत्र राजस्थानी किसी एक स्थान-विशेष में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, अपितु राजस्थान और मालवा में प्रचलित बोलियाँ (यथा- मारवाड़ी, ढूँढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती, निमाड़ी, मालवी आदि) का सामूहिकता-सूचक नाम है जो उक्त बोलियों के सर्व-समावेशी (Over-all form) रूप में साहित्य में प्रतिष्ठित है जिसका विकास एक सुदीर्घ एवं सुस्पष्ट साहित्यिक परंपरा पर आधारित है।

इस साहित्यिकस्वरूप में क्षेत्रीय विशेषताएँ भी अनायास ही समाहित हो गयी हैं। यह सर्व-समावेशी रूप समस्त राजस्थान और मालवा में पारस्परिक विचार-विनियमयता की दृष्टि से बोधव्य है और इसीलिए आधुनिक साहित्य (साहित्यिक विधाओं एवं पत्र-पत्रिकाओं) में इसका व्यवहार होता है। राजस्थान में जितनी भी क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, उनमें भाषातात्विक दृष्टि से इतना कम अंतर है कि किसी भी बोली-विशेष का वत्तफ़ा, बिना किसी कठिनाई के, राजस्थान में कहीं भी परस्पर विचार-विनिमय कर सकता है।

जब कभी क्षेत्रीय प्रभाव साहित्यिक अभिव्यक्ति में उभर आता है तो वह राजस्थानी की अपनी विशेषता या पूँजी बन जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि राजस्थानी वह सरिता है जिसमें क्षेत्रीय बोलियाँ रूपी छोटे-छोटे नाले और जलधाराएँ समाविष्ट होकर उसके अभिन्न अंग बन गये हैं। सर्वसमावेशी अभिरचना (Over-all pattern) की दृष्टि से राजस्थानी एक ऐसी, समृद्ध तथा परस्पर बोधगम्य भाषा है जो क्षेत्रीय रूपांतरों को आत्मघात करते हुए राजस्थान और मालवा को एक सूत्र में आबद्ध करने का कार्य करती है।

एक समृद्ध साहित्यिक भाषा होने के कारण राजस्थानी का हिंदी-क्षेत्र अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय है हिंदी की सीमावर्ती भाषा होने के कारण इसकी महत्ताऔर भी बढ़ जाती है। हिंदी भाषा के वैज्ञानिक पुनर्गठन के लिए यह अत्यावश्यक है कि प्रत्येक सीमावर्ती भाषा या बोली का व्यापक एवं गहन अध्ययन किया जाए जिससे कि प्रत्येक सीमावर्ती भाषा या बोली के महत्त्वपूर्ण भेदक तत्त्व प्रकाश में आ सकें और हम समस्त सुलभ सामग्री का हिंदी के अधिकाधिक हित में सर्वसमावेशी दृष्टिकोण से सदुपयोग कर सकें।

राजस्थानी के भाषायी क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण राजस्थान तथा वर्तमान मध्यप्रदेश के अन्तर्गत सांस्कृकि इकाई मालवा का व्यापक क्षेत्र आता है, जहाँ के वक्ता अपने बोलचाल, स्थानीय पत्र- पत्रिकाओं समाचार पत्रें व साहित्य लेखन में राजस्थानी को बखूबी अपनाते हैं। यह सर्व- समावेशी रूप समस्त राजस्थान और मालवा में पारस्प्रिक विचार विनिमयता की दृष्टि से बोधव्य है और इसीलिए आधुनिक साहित्य रचना में इसका व्यवहार होता है।

राजस्थानी किसी एक स्थान विशेष में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, अपितु राजस्थान और मालवामें प्रचलित बोलियों मारवाड़ी, ढूँढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती, निमाड़ी, मालवी, शेखावटी तथा जयपुरी आदि का सामूहिकता-सूचक नाम है। वर्तमान में विश्वभर में राजस्थानी भाषा के वक्ता लगभग 11 से 12 करोड़ के बीच हैं।

राजस्थानी और उसकी सीमावर्ती भाषाएँ एवं बोलियों के बारे में जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थानी संपूर्ण राजस्थान व वर्तमान मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक इकाई मालवा में प्रचलित बोलियों का सामूहिकता सूचक नाम है।

यह भी पढ़ें : रवीश कुमार की ‘बोलना ही है’ ज्वलंत सवालों की किताब

राजस्थानी की सीमावर्ती बोलियों में उत्तर में पंजाबी पूर्वोत्तर में हरियाणवी, पूर्व में ब्रज, पश्चिमोत्तर में सिंधी, पश्चिम में गुजराती तथा दक्षिण में बुंदेली भाषा का वर्चस्व है। यहाँ यह अवगत कराना भी समीचीन होगा कि राजस्थानी के आस-पड़ोस की सभी भाषाओं के आपसी भागों में संक्रमण क्षेत्र व्याप्त हैं।

बिरसा अंबेडकर फुले फातिमा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ‘मूकनायक मीडिया’ को आर्थिक सहयोग जरूर कीजिए